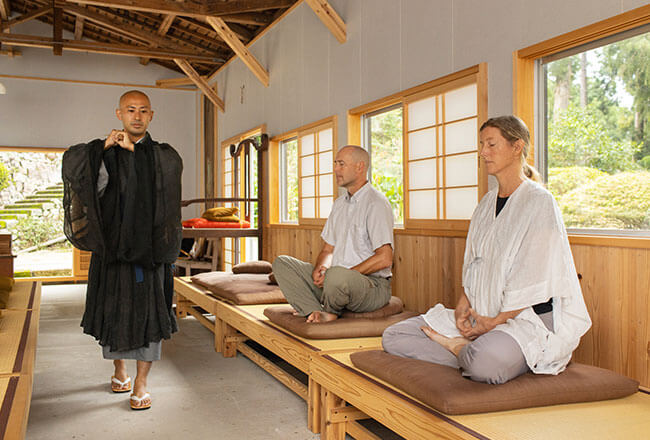

仏教瞑想

その方法は多岐にわたり、静かに坐る瞑想から、

古代インドに起源を持つヨガのような姿勢を伴うものまで含まれます。

日本では、宗派ごとに瞑想の教えや実践が異なり、

それぞれの寺院が独自の瞑想体験を提供しています。

初心者の方から、日頃から瞑想を実践されている方まで──

誰もが自身のペースで取り組める、丁寧な導きがあります。

座禅(ざぜん)

地域の食と食文化

四季折々の地元の食材を活かした料理は、体にやさしく、素材本来の味わいを大切にしています。

食べることもまた、心と向き合う時間。

自然の恵みと向き合い、ゆっくりと味わう食体験を通して、

日々の暮らしの中では気づけない「満たされる時間」に出会えるかもしれません。

精進料理

仏教の教えに根ざした、心と身体を整える食のかたち

精進料理は、肉や魚を使わず、主に野菜や植物性の食材のみで作られる、仏教の戒律に基づく伝統的な料理です。

この「精進」という言葉には、「専心して修行する」という意味が込められています。その根底には、すべての命を尊ぶ「不殺生(ふせっしょう)」=「アヒンサー(非暴力・慈悲)」というサンスクリット語の思想があります。

More

精進料理の2つのかたち

精進料理には、大きく2つのかたちがあります。

ひとつは、修行僧たちが日々いただく質素な日常の食事。

もうひとつは、来客をもてなすために用意される、美しく繊細な懐石仕立ての膳です。修行僧の食事は、収穫や布施によってまかなわれ、いっさい購入することなく、自給自足でまかなわれます。

無駄を出さないという厳格な姿勢もまた、修行の一環です。

この持続的な暮らし方こそが、困難な時代にも寺院を支え続けてきた知恵でもあります。

精進料理の2つのかたち

精進料理には、大きく2つのかたちがあります。

ひとつは、修行僧たちが日々いただく質素な日常の食事。

もうひとつは、来客をもてなすために用意される、美しく繊細な懐石仕立ての膳です。修行僧の食事は、収穫や布施によってまかなわれ、いっさい購入することなく、自給自足でまかなわれます。

無駄を出さないという厳格な姿勢もまた、修行の一環です。

この持続的な暮らし方こそが、困難な時代にも寺院を支え続けてきた知恵でもあります。

美しきもてなしの料理

一方で、来客に供される精進料理は、まるで芸術作品のような美しさを持ちます。

鮮やかな朱塗りの器に盛りつけられた料理は、3品、5品、7品──常に奇数で構成され、味や彩りの調和が細やかに計算されています。

五味・五色・五智如来

料理は、甘・酸・塩・苦・旨の「五味」、赤・緑・白・黒・黄の「五色」をバランスよく取り入れ、

色とりどりの食材を通して、仏教の象徴でもある「五智如来」を表現します。これらの五味・五色は、曼荼羅や祈祷旗にも見られるように、仏教に深く結びついた世界観であり、

精進料理においては、心と体を整える完全な栄養と考えられています。

いのちに向き合う食の体験

精進料理は、単なるベジタリアン料理ではなく、

感謝・調和・節度・持続可能性といった仏教の価値観が生きた、深い精神性を持った「食の修行」です。その一皿一皿が、静けさとともに、私たちの心に語りかけてくれます。

郷土料理

地元で採れた食材を使い、伝統的な調理法でつくられ、

地域の人々の暮らしとともに、世代を超えて伝えられてきました。

お寺でできる、その他の体験

-

写経・写仏体験

-

お勤め(読経)や法要への参加体験

-

ヨガ

-

仏教の修行体験

-

聖なる山を歩く──

自然と祈りに包まれるトレイル体験

文化と地域の体験

中でも「茶の文化」はその代表的なひとつです。

日本におけるお茶の歴史は、禅とともに歩んできました。

抹茶は、禅宗とともに中国から伝来し、やがて「茶道」という独自の文化として発展を遂げます。

静けさの中で一服のお茶をいただく茶の湯の作法には、

禅の精神──無駄をそぎ落とし、今この瞬間に心を向けるという教え──が息づいています。

-

茶道体験

TEMPLE HOTEL 善光寺 -

おむすび作り体験

TEMPLE HOTEL 善光寺 -

お守り作り体験

Temple Hotel 方広寺